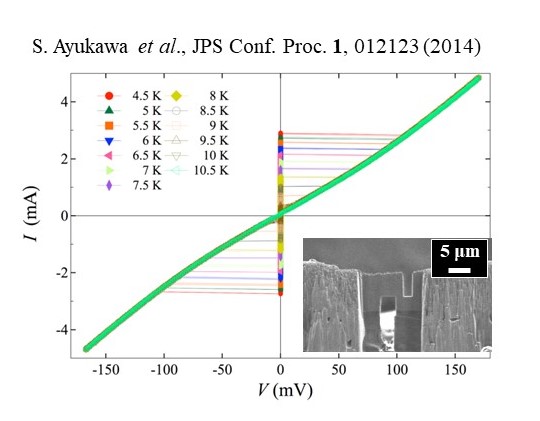

鉄カルコゲナイド超伝導体は、鉄原子とカルコゲン(S,Se,Teなど)原子からなる超伝導層のみが積層する結晶構造のため、 銅酸化物超伝導体のような固有ジョセフソン接合(IJJ)系を形成しません。 他の鉄系超伝導体の中には超伝導層と非超伝導層が交互に積層する結晶構造を持ち、 IJJ系の候補物質として研究されたことがありますが、Bi2212系の強い2次元性に比べ、鉄系超伝導体の輸送特性の異方性は一般にやや弱い特徴があります。 我々は、Bi2212系IJJ素子の作製で培ったFIB微細加工技術を駆使して、Fe(Te,Se)単結晶から微小ブリッジ素子を作製し、超伝導層間(面間)方向の電流電圧特性に現れる明確なヒステリシス(履歴的)挙動の起源を調べてきました(図1)。研究開始当初は、ジョセフソン効果の発現も考えましたが、2018年、このヒステリシス挙動が臨界電流を超えて電圧状態になった際のジュール発熱ですべて説明できることを解明しました。 これは、超伝導層内(面内)に電流を流す面内微小ブリッジ素子の作製とその電流電圧特性評価の解析から確認されました。 その結果、我々の測定から微小ブリッジ部分の臨界電流密度が決まることを見出しました。

臨界電流密度は磁場中の超伝導線材の限界性能を決める基本特性です。通常、静磁場中の磁化測定から見積もられることが多く、Fe(Te,Se)単結晶の磁化測定から見積もられる臨界電流密度と我々の実験結果を比べたところ、磁化測定から得られる面内の臨界電流密度よりも我々が調べた面間の臨界電流密度の方が1桁程度大きいことが判明しました。

これは明らかに、我々が決定した臨界電流密度が磁化測定とは異なる起源を持つことを意味します。

磁化測定では、静磁場の印加により試料内に侵入する渦糸磁束(磁束量子とも言う)が、

電流によって発生するローレンツ力を受けて運動するのを妨げるピン止め力を振り切って運動し始める臨界電流

(すなわち、「デピンニング臨界電流」)を測定します。

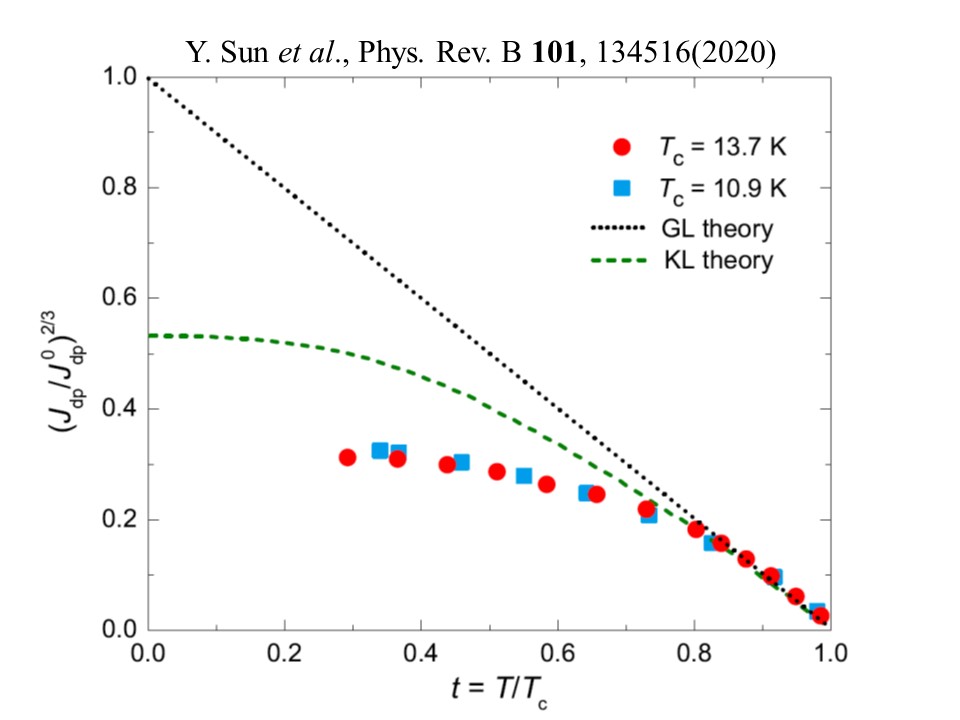

ブリッジ部分の素子サイズ効果などを慎重に検討した結果、我々の実験では電流印加に伴う磁場発生にもかかわらず渦糸磁束の侵入が妨げられ、超伝導状態におけるクーパー対の破壊に起因する臨界電流(すなわち、「対破壊電流」)が測定されたことが分かりました。

一般に、対破壊電流密度の測定には薄膜試料の微細加工など試料サイズの極端な制限が必要なため、低温まで測定するのは非常に困難と考えられています。我々は、層状超伝導体の超伝導層間に電流を流すという、条件がやや緩和される場合の微小ブリッジ素子を作製することにより、鉄カルコゲナイド超伝導体単結晶の対破壊電流密度を測定することに初めて成功しました。

現在は、面内方向の対破壊電流密度測定に挑戦しており、他の層状超伝導物質の対破壊電流密度測定にも応用可能であると考えられます。また、微小ブリッジ部分をさらに微細加工すれば単結晶ベースのジョセフソン接合素子が作製できる可能性もあり、今後、さらに研究成果が得られると期待しています。