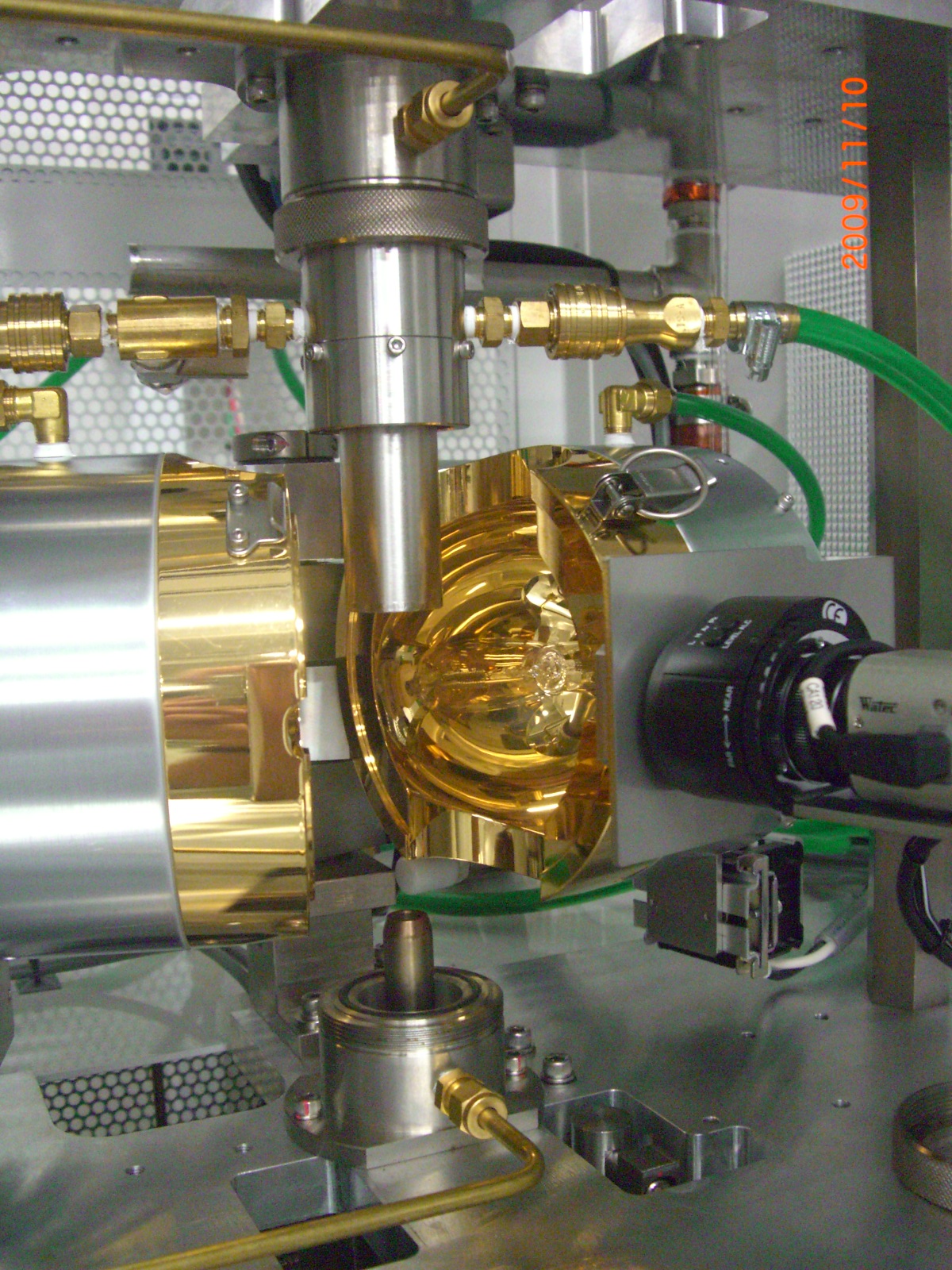

Bi系銅酸化物超伝導体は、1980年代後半に発見され、液体窒素の沸点(約77K)よりも超伝導転移温度Tcが高い「高温超伝導体」として有名な銅酸化物超伝導体を代表する物質の一つです。1990年代後半から浮遊帯溶融法(Flating Zone Method, FZ法)による大型の純良単結晶試料が作製され、電子相関が強い系に特徴的な異方的超伝導ギャップやTc以上の擬ギャップ相の発見に寄与しました。北野研究室では、擬2次元的な電気伝導を示す超伝導層と絶縁体的な電荷供給層が交互に積層する層状の結晶構造に由来して、結晶内部で固有にジョセフソン接合が形成される 「固有ジョセフソン効果」に着目し、ジョセフソン量子ビット応用に向けた基礎研究を続けています。バルク単結晶として得られるのは、Bi2Sr2CuOy(Bi2201)とBi2Sr2CaCu2Oy(Bi2212)およびBi2Sr2Ca2Cu3Oy(Bi2223)の3種類ですが、北野研究室では、卓上型のFZ法単結晶育成装置(図1)を用い、比較的作製の容易なBi2Sr2CaCu2Oy(Bi2212)を作製しています(図2)。

|  |